黑金电池究竟是不是一场骗局?

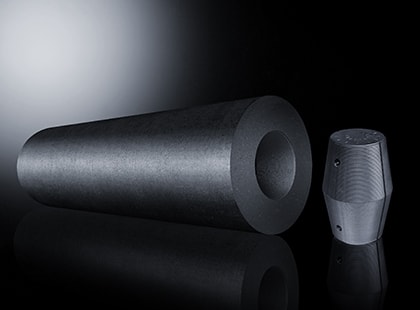

在中国电池领域,石墨烯电池的问世犹如平静湖面投下的一颗石子,激起了滔天巨浪。自2016年3月天津展会之后,石墨烯电池开始在公众面前大规模亮相,众多企业纷纷宣称自家产品与石墨烯有关联。然而,这其中有多少是真正含有石墨烯成分的?这无疑是一个值得我们深入探讨的问题。

企业纷纷入局

天津展会后,众多行业巨头竞相推出了自家的黑金系列。观察这些企业的行动,我们发现它们反应迅速,一察觉石墨烯概念的潜力,便立刻推出相关产品。这或许是为了抢占市场先机,借助新概念吸引消费者,在竞争中脱颖而出。然而,这类产品往往伴随着诸多争议。比如,产品质量是否真的如宣传所言,是否匹配石墨烯这一高端概念,这些都还有待进一步验证。许多消费者被企业的宣传所吸引,轻易相信了石墨烯电池的高性能。但实际上,这很可能是企业为了自身利益而进行的商业操作。

这就带出了一个疑问,企业为何如此迫切地推出石墨烯电池产品,这对消费者而言,究竟是福是祸?

新入企业跟风

几大巨头相继推出了相关产品,随后,众多企业纷纷效仿。它们或许是看到先行者的举动,不愿在这股概念热潮中掉队。例如,新近涌现的产能高达15亿瓦时的石墨烯锂电池项目。然而,当众多企业都声称能进行石墨烯电池生产时,我们不禁要问,石墨烯电池的生产技术是否真的已经成熟到可以进行大规模工业化?实际上,从整个行业的基础来看,石墨烯原材料的生产技术尚未完善。缺乏充足的原材料供应,如此大规模的项目或许只是空中楼阁。此外,众多企业蜂拥而至,它们对整个行业的良性推动作用是否值得怀疑,也令人深思。

不禁要问,那些盲目跟风的企业,他们真的透彻理解了石墨烯电池所面临的技术难题吗?

技术突破迷雾

2015年12月,中科院的研究成果揭示了高性能超级电容器电极研制成功。这标志着电池技术的一个新起点。然而,仅仅三个月后,天津展会上便出现了所谓的石墨烯电池。这种转变是否过于急促?我们能够理解企业急于利用新技术盈利的迫切心情。但短短三个月内,真的能够将研究成果转化为产品生产并大规模展出吗?显然,这其中可能存在概念被滥用的现象。从研究成果到实际产品,中间还有一段距离,需要不断的试验和更加成熟的技术流程。

对此,我们不禁要问,为何企业不待技术更为完善,便急于推出所谓的石墨烯电池产品?

宣传与实际不符

企业声称的石墨烯电池看似方便,实则质疑不断。不少所谓的黑金电池或石墨烯电池,调查后却发现只是普通电池换了个名字。比如,标称12安时和20安时的黑金电池,实则只是14安时和22安时的普通电池。这种夸大宣传,难道只是为了欺骗消费者,谋取更多利润?消费者本想购买高性能电池,却可能白白浪费了钱。这种虚假宣传,对整个行业的信誉也是一大伤害。

那消费者如何才能辨别真正的石墨烯电池?

行业现状堪忧

国内石墨烯电池产业链尚不完善。技术层面,石墨烯原材料的工业生产存在诸多难题,成本持续上升。产品方面,许多自诩为石墨烯电池的产品实则只是概念,学术界甚至不认可“石墨烯电池”这一名称。面对这样的行业乱象,究竟该如何整治?是依赖企业的自律吗?然而,现状却是企业为了自身利益而大肆炒作概念。难道需要监管部门加强监管吗?但监管力度似乎还远远不足。

读者们对于如何整顿这个石墨烯电池行业中的混乱局面,有何看法?

真相亟待揭示

判断企业宣称的石墨烯电池真伪并不复杂。若为真品,理应出示相关证据,如石墨烯的进货凭证等。企业生产的电池数量、原材料的来源,这些都是证明其真伪的依据。然而,现状是,企业在宣扬石墨烯电池的优势时,却无法提供确凿证据。这种做法让人不禁怀疑他们只是炒作概念,意图从石墨烯的热门话题中谋取利益。若此现象持续,整个市场将面临信任危机。消费者不敢购买标榜为石墨烯电池的产品,这对真正研发石墨烯电池技术的企业也是一种打击。

我们想要了解一下,大家对石墨烯电池企业无法提供进货凭证的情况有何看法?

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:admin@admin.com